10

000 bénévoles et

45 ans de travail acharné

pour sauver un site d’exception.

pour sauver un site d’exception.

Pour les

groupes de scouts

qui veulent participer à nos chantiers,

contacter Monsieur Marcel Armand au 04 75 54 45 36

ou par e-mail : armand.marcel@orange.fr

contacter Monsieur Marcel Armand au 04 75 54 45 36

ou par e-mail : armand.marcel@orange.fr

Avant restauration.

En cours de restauration.

Aujourd'hui.

Avant restauration.

Aujourd'hui.

les échafaudages font leur apparition.

dégagent les rues et les fondations.

les murs sont triées, stokées.

évacue les remblais.

sont évacués par un petit engin motorisé.

en sens inverse pour monter le sable.

bénévoles travaillant en pleine chaleur.

remblais, les bénévoles remontent les murs.

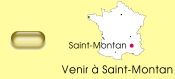

Mairie de Saint-Montan

Domaine d'Imbours

Dernière mise à jour : 25 mai 2021

Ce site a été créé par l'association :

Découvrir Saint-Montan et ses environs

E-mail : saintmontan@orange

Paléographie

Héraldique

Généalogie

Ardèche Evasion

Bienvenue en Ardeche

Office de Tourisme de Bourg-Saint-Andéol

Drome Sud Provence

Voyage en Ardèche

Ardèche Tourisme

Les Gorges de l'Ardèche

Restaurants à saintmontan

Domaine d'Imbours

Domaine de La Pacha

Le Palais des Evêques

Location Vacances Ardèche

Ville de Bourg-St-Andéol

Hôtel de Digoine

Ardèche Découverte

Patrimoine Environnement